Como conclusión podemos destacar de este proyecto la facilidad de encontrar información de este prócer en Internet y su gran variedad. Además pudimos seleccionar dicho material adecuado para realizar este trabajo y así formar un blog donde todos los usuarios podrán visitarlos y buscar datos en él.

El llevar a cabo las consignas dadas por el profesor para poder realizar este blog nos sirvió para conocer más profundamente sobre la vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.

Ficha Biográfica

1770 3/6 Nace en Buenos Aires Manuel Belgrano.Hijo de María Josefa Gonzáles y Domingo Belgrano.

1786 16/6 Viaja con su hermano Francisco a estudiar a Salamanca, España.

1793 31/1 Se gradúa de abogado en la cancillería de Valladolit.

1794 30/1 Se crea el consulado de Buenos Aires y regresa para asumir el cargo de secretario.

1801 Colabora con el Telégrafo Mercantil.

1802 Conoce a María Josefa Ezcurra.

1806 26/6 Lucha contra la primera Invasión Inglesa.

1810 03/3 Aparece el primer número del Correo de Comercio, periódico del cual es director.

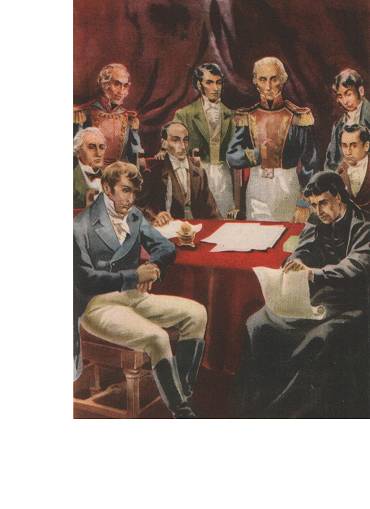

25/5 Es designado vocal de la Primera Junta.

04/9 Se hace cargo, como general en jefe, de la fuerza destinadas al Paraguay y a la Banda Oriental, provincias que no reconocieron a las nuevas autoridades.

16/11 Funda los pueblos de Curuzú- Cuatiá- Mandisoví.

19/12 Victoria de Campichuelo.

1811 19/1 Derrota en la batalla de Paraguarí.

09/3 Derrota de Tacuarí.

19/4 El gobierno lo separa de su cargo y le inicia un proceso por su actuación en la campaña del Paraguay.

09/8 se cierra el proceso y lo reponen en sus cargos con todos los honores.

1812 27/7 Enarbola en las barrancas del Paraná, por primera vez, la bandera de su creación.

1 o 2/3 Parte a hacerse cargo del Ejército del Norte para incorporar al Alto Perú a las Provincias Unidas.

Marzo María Josefa Ezcurra se reúne con el general en Salta.

03/3 El gobierno desaprueba la creación de la bandera.

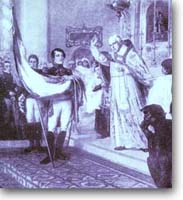

25/5 Belgrano hace bendecir la bandera en Jujuy.

23/8 Se retira de Jujuy rumbo a Tucumán( Exodo Jujeño).

03/9 Victoria de Las Piedras.

24/9 Vence en las batallas de Tucumán.

1813 20/2 Triunfa en la batallas de Salta.

08/3 La Asamble le ofrece por sus victorias $ 40.000 que destina para la fundación de cuatro escuelas.

30/7 Nace Pedro Rosas y Belgrano, hijo del prócer y María Josefa Ezcurra, a quien nunca reconoció.

01/10 Derrota de Vilcapugio.

14/11 Derrota de Ayohuma.

1814 29/1 Entrega el mando del Ejército del Norte a San Martín.

28/12 Parte a Londres en misión diplomática.

1816 Febrero Regresa a Buenos Aires y viaja a Tucumán.

10/7 Conoce a María Dolores Helguero y Liendo.

20/7 El congreso de Tucumán otorga la bandera celeste y blanca el carácter de distintivo Nacional.

07/8 Retoma el mando del Ejército del Norte.

1819 04/5 Nace Manuela Mónica, hija de Belgrano y Dolores Helguero, única hija reconocida.

02/9 El gobierno le concede licencia por razones de salud.

1820 Febrero Inicia su viaje de regreso a Buenos Aires.

01/4 Llega a Buenos Aires.

20/6 Muere a las 7 de la mañana.

1903 20/6 Su restos se depositan en el mausoleo de la iglesia de Santo Domingo, en Buenos Aires.

Libro: Texto de ayer para la Argentina de mañana. Cartas, anécdotas y testimonios (clarín)

Letra de la canción de la Bandera

Aquí está la bandera idolatrada, |

| Fuente: musica.com |

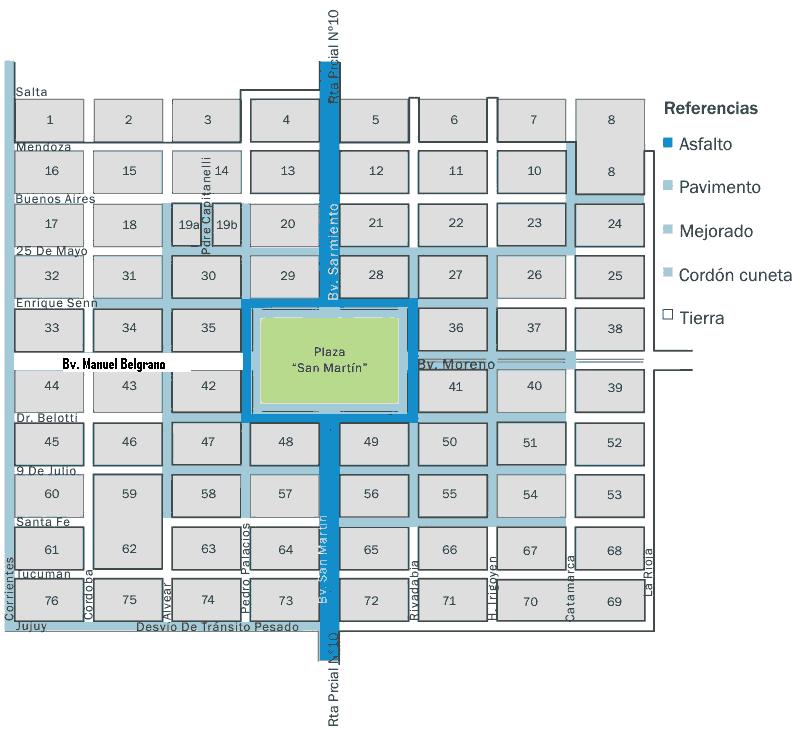

Homenajes Locales

Un homenaje que posee este prócer en la localidad Feliciana es su nombre en una de las avenidas del pueblo. Dicha arteria se encuentra situada desde el centro de la Plaza San Martín hacia el oeste.

La bandera

Su creación

A mediados de febrero de 1812, Belgrano instaló en Rosario dos baterías de artillería a efectos de impedir el paso de los navíos realistas por el río Paraná. Denominó a los dos campamentos Libertad e Independencia, respectivamente.

Manuel Belgrano se dirigió por nota a los miembros del Triunvirato, sugiriéndoles que establecieran la escarapela nacional que debían utilizar las tropas. Le respondieron que la escarapela debía ser de dos colores, blanco y azul celeste.

En el momento de inaugurar la batería Libertad, el 27 de febrero de 1812, Belgrano presentó a sus tropas una bandera confeccionada por María Catalina Echavarría de Vidal, que tenía dos paños verticales, uno blanco –del lado del asta- y otro celeste. Mientras flameaba la bandera, arengó a sus soldados diciendo que: “… la América del Sud será el templo de la Independencia y de la Libertad…”

Los miembros del Triunvirato desautorizaron el acto de Belgrano porque comprometía la política prudente que el Ejecutivo sostenía respecto a la declaración de la independencia del país.

Desconociendo la oposición del gobierno, Belgrano marchó al norte con sus tropas y se hizo cargo del ejército. El 25 de mayo de 1812, aniversario de la Revolución, hizo bendecir y jurar en Jujuy la bandera celeste y blanca.

Será el Congreso de Tucumán quien apruebe oficialmente en 1816 el pabellón nacional.

Los colores

¿Por qué se eligieron esos colores para la Bandera Nacional? Esta es una pregunta que se han hecho los historiadores desde siempre y muchas son las hipótesis que se han formulado en torno a este tema.

Veamos:

Cruz y banda real: Figuraban en ambos símbolos de la orden de Carlos III y figuraron también como insignia de la soberanía castellana y aragonesa, en la banda de los Reyes Católicos. Los partidarios de Fernando VII y la Junta Gubernativa los emplearon en oposición al rojo de los partidarios de José Bonaparte.

Insignia del Consulado: La bandera izada al frente del Consulado de Buenos Aires ostentaba los colores celeste y blanco, los mismos del manto de la Virgen protectora del mismo.

Distintivo de la resistencia durante las invasiones inglesas: Fue celeste el color de los moños, lazos y cintas que utilizaron desde el 14 de julio de 1806 para reconocerse entre sus miembros. Los usaron en los ojales de los chalecos y casacas.

Divisa de la Sociedad Patriótica: El color celeste fue típico en las cintas que como divisa usaron los miembros de la Sociedad Patriótica entre 1810 y 1811.

Divisa de los morenistas: En oposición a los saavedristas, tal como consta ea el sumario instruido a raíz de la asonada del. 5 y 6 de abril, los morenistas utilizaron cintas azules y blancas.

Color incásico: El azul constituyó color predilecto en los ornamentos áulicos de los Incas del Perú.

Influencia de otras ideas revolucionarias: El azul -excluido el rojo como color dominante en la insignia española- habría sido tomado de la nueva bandera de Francia, país al que pertenecían muchos de los escritores, filósofos, economistas, etc., de cuyas ideas se nutrieron los prohombres de Mayo.

Concepción ideológica: El azul (azur o blao en el arte heráldico o blasónico) simboliza los ideales de justicia, verdad y fraternidad, señalados en nuestro escudo por el campo superior de la elipse.

Concepción poética: El azul y el blanco tendrían origen en la concepción poética que los presupone como inspirados del cielo y las nubes.

Legislación

Cuando el gobierno de Buenos Aires se entera que Belgrano había izado el 27 de febrero de 1812 una bandera celeste y blanca frente a las costas del río Paraná y había hecho que sus soldados le juraran fidelidad le envió un Oficio que decía:

"La situación presente, como el orden y consecuencia de principios a que estamos ligados, exige por nuestra parte en materias de la primera entidad del Estado que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida; por esto la demostración con que Vuestra Señoría inflamó a las tropas de su mando enarbolando la bandera blanca y celeste, es a los ojos de este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y las protestas que hemos anunciado con tanta repetición, y que en nuestras comunicaciones exteriores constituyen las principales máximas políticas que hemos adoptado. Con presencia de esto y de todo lo demás que se tiene presente en este grave asunto, ha dispuesto este gobierno, que sujetando Vuestra Señoría sus conceptos a las miras que reglan determinaciones con que él se conduce, haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza y que hace el centro del Estado; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia […]" |

Recién el 20 de julio de 1816 se reconoce la actitud asumida por Belgrano al izar una bandera nacional en 1812. En esa ocasión, el Congreso reunido en Tucumán establece:

“Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al rango de una Nación después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los Ejércitos, buques y fortalezas, en clase de Bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la Bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación.” Francisco Narciso de Laprida, Presidente. Juan José Paso, Diputado Secretario. |

El día 8 de junio de 1938, el Congreso de la Nación estableció por Ley Nacional Nº 12.361, que el día del fallecimiento del General Manuel Belgrano (20 de junio) debía ser considerado día feriado nacional en conmemoración del Día de la Bandera.

Posteriormente, el 24 de abril de 1944, el Ministerio del Interior pautó los patrones para Bandera Nacional, la Banda Presidencial, el Escudo Argentino y el Himno Nacional. El Decreto Nº 10302/44 establecía:

Art. 2º - La Bandera Oficial de la Nación es la bandera con sol, aprobada por el "Congreso de Tucumán", reunido en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818. Se formará según lo resuelto por el mismo Congreso el 20 de julio de 1816, con los colores "celeste y blanco" con que el General Belgrano creó el 27 de febrero de 1812 la primera enseña patria. Los colores estarán distribuidos en tres fajas horizontales, de igual tamaño, dos de ellas celeste y una blanca en el medio. Se reproducirá en el centro de la faja blanca, de la bandera oficial, el Sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la plata de ocho reales que se encuentra grabado en la primera moneda argentina, por Ley de la Soberana Asamblea General Constituyente de 13 abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas. El color del Sol será el amarillo del oro. http://abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio2009/htmls/bandera/colores.html |

Su mujer y sus Hijos

Sus amores

Uno de los mitos de la historia argentina puso en duda la masculinidad de Manuel Belgrano. Tal vez, sus modos delicados, su voz aflautada, la enfermedad venérea que padecía (sífilis), las representaciones generadas a través de la iconografía, contribuyeron a la construcción de esta idea. Pero para ser fieles a la historia, debemos decir que hubo en la vida de Belgrano muchas mujeres, tanto en España durante su juventud como en el Río de la Plata y, a pesar de estar ocupado en actividades periodísticas, políticas y militares, no dejó de destinar tiempo a cultivar relaciones amorosas.

En la época, las tertulias eran espacios apropiados para mostrar en sociedad las cualidades de las jóvenes casamenteras y para arreglar su matrimonio. El matrimonio de las hijas de las familias de la elite era una cuestión de importancia, ya que de esa manera, se controlaban los destinos de la descendencia. Por eso, en los arreglos matrimoniales el amor era lo de menos. Sólo en algunos casos, se iniciaba una relación amorosa, tal es la historia de Belgrano y María Josefa Ezcurra.

En una de las tertulias que frecuentaba, conoció a María Josefa Ezcurra en 1802, cuando él había regresado a Buenos Aires. Era la mayor de la familia Ezcurra. Ella había contraído matrimonio con Juan Esteban Ezcurra, un primo que llegado de Navarra, había logrado hacer fortuna rápidamente pero que, disconforme con los ideales de la Revolución de Mayo, regresó a la península ibérica y dirigió sus negocios desde allí. Estuvieron casados durante nueve años; ella quedó en Buenos Aires gozando de las libertades de una viuda sin hijos de los que hacerse cargo.

Luego de la creación de las baterías sobre el río Paraná para impedir el avance de los realistas y de enarbolar por primera vez la bandera de la patria, Belgrano regresó a Buenos Aires. Se encontraron nuevamente y se enamoraron, él tenía algo más de cuarenta años y ella tan sólo veintisiete.

Cuando le ordenaron a Belgrano partir hacia el norte para comandar el ejército patriota, el amor hizo que María Josefa lo siguiera por Salta, Tucumán y Jujuy sin temer a los peligros a los que se enfrentaba. Sin embargo, temía a la opinión de los miembros de la sociedad cuando conocieran que ella no respetaba las rigurosas normas éticas de la época ya que, sin estar casada con Manuel Belgrano estaba esperando un hijo de él.

Avanzado el embarazo, ella no podía continuar viajando con el ejército, decidieron entonces que el niño naciera en Santa Fe, en la estancia de unos amigos. El 30 de julio de 1813 nació un varón. Sin apellido, fue bautizado en la catedral de Santa Fe. El nacimiento se mantuvo en absoluto secreto.

Los padres no reconocieron al niño, que fue entregado a una de las hermanas de María Josefa, Encarnación Ezcurra casada con Juan Manuel de Rosas. Esta pareja adoptó al niño dándole el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano.

En 1812, Belgrano y María Dolores Helguero tuvieron un primer encuentro. Él habría quedado prendado por la hermosura de la joven y le habría prometido matrimonio.

Debido a los trajines de la guerra, debieron distanciarse pero cuando se reencontraron, vivieron un intenso romance, fruto del cual Dolores quedó embarazada.

Belgrano marchó a cumplir con sus obligaciones militares y los padres de Dolores la obligaron a casarse con otro hombre. Durante este matrimonio, nació la hija de Belgrano; luego, el esposo de Dolores la abandonó.

El 4 de mayo de 1819 nació Manuela Mónica del Corazón de Jesús, cuando Belgrano ya estaba muy enfermo. Habiendo solicitado licencia para atender sus afecciones, viajó a Tucumán para conocer a su hija, pero no pudo disfrutarla por muchos tiempo.

Alejado de sus amores y vencido por la enfermedad, murió en Buenos Aires a los pocos meses.

Sus hijos

A veces, era preferible la infelicidad a soportar el reproche social por no haber respetado las normas establecidas. Una mujer casada debía respetar a su marido aunque –como en los casos de María Josefa y de María Dolores- su esposo no conviviera con ella, la hubiera abandonado y no hubiera regresado nunca. No podía volver a casarse a menos que enviudara. Belgrano sabía que el esposo de Dolores se había trasladado al Alto Perú y recurría a informantes para conocer si aún vivía, porque de lo contrario, podría contraer nupcias con su amada.

Esta concepción social, llevó a Belgrano a no reconocer a sus hijos, como modo de no deshonrar el buen nombre de sus madres. Es por eso, que ni siquiera los reconoce en su testamento.

Belgrano había solicitado a Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas -los tíos de Pedro Pablo, que lo adoptaron y lo criaron- que cuando fuera mayor de edad, se le informara que él era su verdadero padre, lo que fue cumplido.

El hijo mayor de Belgrano se instaló en la zona de los actuales distritos de Azul y Olavarria, donde Rosas, le había obsequiado enormes extensiones de tierra. Fue designado juez de paz y comandante militar interino de esos pagos y se dedicó a las tareas vinculadas a la explotación ganadera. Se casó en 1851 con Juana Rodríguez con la que tuvo dieciséis hijos.

Belgrano tuvo ocasión de conocer a Manuela Mónica de la que debió distanciarse cuando su estado de salud se agravó y decidió viajar a Buenos Aires. En ese momento, remitió una misiva al Cabildo de Tucumán, a través de la cual declaraba: “[…] Que la cuadra de terreno, contenida en la donación que me hizo la M.I. Municipalidad y consta de los documentos antecedentes, con todo lo que en ella edificado por mí, pertenece por derecha de heredad a mi hija Manuela Mónica del Corazón de Jesús, nacida el 4 de mayo de 1819 en esta capital y bautizada el 7, siendo sus padrinos la Sra. Dña. Manuela Liendo y Don Celestino Liendo, hermanos y vecinos de la misma. Para que conste la firmo hoy 22 de enero de 1820 en la valerosa Tucumán, rogando a las juntas militares, como a las civiles, le dispensen toda justa protección”.

Manuela Mónica vivió con su madre hasta 1825, cuando se trasladó a Buenos Aires para quedar al cuidado de sus tíos Juana y Domingo Belgrano, cumpliendo el deseo de su padre. Con ellos vivió en el actual distrito de Azul (Provincia de Buenos Aires), donde conoció a su hermano Pedro Pablo que tenía allí sus campos. Cultivaron una profunda relación y se presume que fue su hermano quien le presentara a su futuro esposo, Manuel Vega Belgrano, un pariente político con quien se casó Manuela en 1852 y tuvo tres hijos.

Manuel Belgrano sabía que su hijo no necesitaría su protección económica por eso, lo poco con lo que contaba trató de dejarlo para su hija. En un escrito citado por Mitre, Belgrano solicita a su hermano, el sacerdote Domingo Estanislao Belgrano "[…] que, pagadas todas sus deudas, aplicase todo el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica, de edad de poco más de un año, que había dejado en Tucumán".

http://abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio2009/htmls/belgrano.html

Actuación en la vida política

Nos interesa destacar la actuación de Manuel Belgrano como militar. Si bien él era abogado y se había desempeñado de manera brillante como Secretario del Consulado, las circunstancias políticas que se viven fundamentalmente a partir de Mayo de 1810, hacen que actúe como militar, para defender a la Patria Naciente.

A pesar de no tener formación militar, se esmeró tanto en el desempeño al mando de las tropas que mereció los elogios de San Martín, quien dijo “Es lo mejor que tenemos en la América del Sur’’, y Mitre expresa “fue el héroe o el mártir de la Revolución, según se lo ordenase la ley inflexible del deber”.

Durante la primera invasión inglesa, Belgrano es llamado a prestar servicios como capitán de milicias urbanas, rango que poseía ad honorem desde hacía diez años. En tal ocasión advierte, tal como lo expresa en su Autobiografía, las dificultades para completar los efectivos de la tropa, porque era “mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires’’.

Se ha reiterado que Belgrano fue “un general improvisado, militar por casualidad’’, a lo cual colaboró él mismo con la particular modestia con que consideró siempre su propia conducta y en especial, sus comienzos militares. Pero la historia militar nos enseña que ningún general improvisado logró éxito en su desempeño, alcanzando dignidad en la victoria y grandeza en la derrota, como alcanzara Belgrano en Tucumán y Salta y en Paraguary, Tacuarí, Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano superó su falta de formación militar temprana, imponiéndose la exigencia de servir con dignidad a la Patria, que se hallaba en grave peligro.

| ||

Espada que perteneciera a Manuel Belgrano, Instituto Nacional Belgraniano | ||

La vocación militar se impone a Belgrano cuando en 1806 por falta de preparación militar Buenos Aires sufre la humillación de ser subyugada por el invasor extranjero. En esas circunstancias resuelve consagrarse al aprendizaje militar básico “por si llegaba el caso de otro suceso igual al de Beresford, u otro cualquiera, de tener una parte activa en la defensa de mi patria, agregando que no era lo mismo vestir el uniforme militar que serlo’’.

Estudia las prescripciones militares de la época, fundamentalmente influidas por las Ordenanzas de Carlos III, código moral que regía todas las actividades funcionales y disciplinarias en guarnición y en campaña, tanto en el servicio, en el combate, en lo espiritual y jurídico. Estas Ordenanzas que datan de 1768, aún perduran en el espíritu de algunos de los reglamentos actuales y en el Código de Justicia Militar vigente.

Las Ordenanzas prescribían en uno de sus artículos que el verdadero espíritu de la profesión militar se basaba en el valor, la prontitud en la obediencia y gran exactitud en el servicio. El espíritu de Belgrano, hombre disciplinado y austero, se adaptaba perfectamente para la vida militar.

En 1806, ante la primera invasión inglesa, Belgrano se somete al aprendizaje “de los rudimentos más triviales de la milicia…tomando un maestro que le diese nociones más precisas y le enseñase el manejo de las armas’’.

Belgrano se desempeñó dignamente en la Expedición al Paraguay, en donde si bien fracasó desde el punto de vista militar, obtuvo un triunfo diplomático al llevar el espíritu revolucionario al Paraguay.

Como General en Jefe del Ejército del Norte obtuvo las dos grandes victorias de Tucumán y Salta, que le permitió decir a la hora de su muerte “dejo dos hijas inmortales; Tucumán y Salta’’.

| ||

Monumento a Manuel Belgrano ubicado en Plaza de Mayo, Buenos Aires | ||

Sufrió múltiples sinsabores, tales como el proceso de 1811, por su desempeño en la campaña al Paraguay. Finalmente la Junta reconoce el 9 de agosto de 1811 que “…Manuel Belgrano se ha conducido en el mando de aquel ejército con un valor, celo y constancia dignos del reconocimiento de la Patria; en consecuencia queda repuesto en los grados y honores que obtenía …’’.

Trabó una profunda amistad con José de San Martín cuando fue reemplazado por éste en el cargo de General en Jefe del Ejército del Norte. Ambos, si bien muy diferentes entre sí, son las figuras más representativas de la gesta de la emancipación argentina.

San Martín y Belgrano intercambiaron una correspondencia por demás interesante. En una de sus cartas, Belgrano le dice a San Martín; “Conserve la bandera que le dejé; que la enarbole cuando todo el ejército se forme; que no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios a la tropa. Deje usted que se rían; los efectos lo resarcirán a usted de la risa de los mentecatos, que ven las cosas por encima. Acuérdese usted de que es un general cristiano, apostólico romano; cele usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte el respeto de cuanto diga a nuestra santa religión’’.

San Martín le escribió a Tomás Godoy Cruz el 12 de marzo de 1816, tras el fracaso del general José Rondeau en la tercera campaña al Alto Perú, culminada en la derrota de Sipe Sipe: “En el caso de nombrar a quien deba reemplazar a Rondeau, yo me decido por Belgrano; éste es el más metódico de lo que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural; no tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame que es lo mejor que tenemos en América del Sur.’’

Las luchas civiles entre los caudillos del Litoral, López y Ramírez, liderados por Artigas, y el gobierno del Directorio, obligaron al Ejército del Norte, bajo el mando de Belgrano a participar en éstas. Sin embargo, Belgrano aceptó de buen grado el acuerdo firmado por Viamonte, su subordinado, con López, en 1819.

Después de haber dedicado su vida a su Patria, se retira gravemente enfermo y prácticamente en la indigencia, a morir en Buenos Aires. El dolor por las luchas internas, hace que antes de morir diga; “Ay, patria mía”.-

http://www.manuelbelgrano.gov.ar/belgrano_militar_belgrano.htm

Estudios cursados y lugares

En Buenos Aires cursa las primeras letras. Alumno del Real Colegio de San Carlos,

es iniciado en latín, filosofía, lógica, física, metafísica y literatura. Antes de cumplir

la edad de l6 años, sus padres deciden que complete sus estudios en España,

a donde viaja en compañía de su hermano Francisco. Manuel Belgrano estudia

en la Universidad de Salamanca. En Valladolid, a principios de l789, se gradúa de

bachiller en leyes , y en 1793 como abogado. Pero en su Autobiografía, nos expresa:

"Confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a

emprender, como al estudio de los idiomas vivos , de la economía política al

derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de

encontrar hombres amantes del bien público que me manifestaron sus útiles

ideas, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho

general, y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto,

dirigiéndolos particularmente a favor de la patria."

En España, como en el resto de Europa, se vivía el auge de los estudios sobre

economía política y Manuel Belgrano se vincula con sociedades económicas y

destacadas personalidades en esa materia. Recibe la influencia de la Ilustración

Española, que se diferencia de la francesa, ya que no deja de lado la religión y

respeta la figura del monarca. Llega a ser presidente de la Academia de Práctica

Forense y Economía Política en Salamanca y durante su permanencia en Madrid

es miembro de la Academia de Santa Bárbara.

http://www.aquimontserrat.com.ar/genuinos/belgrano/manuelbelgrano.htm

Su infancia

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en una casona familiar,

el 3 de junio de l770, en la calle de Santo Domingo (actual avenida Belgrano 430) de

la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del convento de Santo Domingo, en

la misma vivienda donde también falleció. Fue el cuarto hijo de trece hermanos.

http://www.aquimontserrat.com.ar/genuinos/belgrano/manuelbelgrano.htm

Los padres de Manuel Belgrano

En "Historia de Belgrano y de la Independencia argentina", su autor, Bartolomé Mitre escribe: "En el seno de esta sociedad... existía por los años de 1760 una familia, extranjera en parte, por su origen, y con cierta notoriedad en el municipio y en el comercio. Era su jefe don Domingo Belgrano y Peri (conocido por Pérez), natural de Oneglia... Constituyó en Buenos Aires su hogar, casándose allí con doña María Josefa González Casero... ". Los padres del general Manuel Belgrano, don Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri y doña María Josefa González Casero, contrajeron matrimonio en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1757".

Don Domingo Belgrano Peri falleció el 24 de septiembre de 1795. El 8 de abril, había otorgado poder para testar a su esposa y a sus hijos, el teniente de dragones Carlos José y Manuel, entonces secretario del Real Consulado de Buenos Aires. Don Domingo, en este poder, se reservaba tres cláusulas. Por la primera pedía ser sepultado "en la Iglesia de Nuestro Padre Santo Domingo, siendo amortajado mi cuerpo con el hábito de la Sagrada Religión y como Hermano que soy de su Venerable Orden Tercera". Por las otras dos cláusulas, nombra herederos y designa albacea a sus doce hijos vivos en ese momento. Cuatro años más tarde, doña María Josefa, a su vez, otorgaba poder para testar a sus hijos el presbítero Dr. Domingo Estanislao y Francisco, a los que designa albaceas; también pide ser sepultada en la iglesia de Santo Domingo, de "cuya venerable Orden soy tercera". Doña María Josefa falleció ocho meses después, el 1 de agosto de 1799.

Don Domingo había cambiado su segundo apellido y, se presenta por ello, en el poder mencionado como "don Domingo Belgrano Pérez, vecino de esta ciudad, natural de la ciudad de Oneglia, dominios del rey de Cerdeña... "connaturalizado con Carta de Naturaleza por Su Majestad".

En este poder para testar, don Domingo nombra como únicos y universales herederos a sus "doce hijos legítimos... llamados Don Carlos José, Don José Gregorio, Doctor Don Domingo Estanislao, Don Manuel, Don Francisco, Don Joaquín, Don Miguel, Don Agustín, Doña María Josefa, Doña María del Rosario, Doña Juana, Doña Juana Francisca Buenaventura Belgrano y González, como también a mi nieto, Don Julián Vicente Gregorio Espinosa, hijo legitimo de la finada mi hija Doña María Florencia Belgrano y González, mujer legitima que fue de Don Julián Gregorio Espinosa, que también es difunto...", nómina repetida y en el mismo orden, en el poder para testar de doña María Josefa".

Dieciséis fueron los hijos que tuvo el matrimonio Belgrano Pérez - González Casero.Su madre, Josefa González Caseros, era criolla y su padre, Domingo Belgrano y Peri,

un comerciante italiano emigrado a Cádiz y luego a América, ya que en el año 1751

se radica en Buenos Aires. "La ocupación de mi padre fue la de comerciante,

y le tocó el tiempo del monopolio, adquirió riquezas para vivir cómodamente y

dar a sus hijos la educación mejor de aquella época..." (Palabras de Manuel Belgrano).

http://www.todo-argentina.net/biografias/belgrano/901familia.htm

Manuel Belgrano

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue militar, político y economista político. Fue uno de los grandes pensadores de la independencia argentina. Luchó contra los ingleses en 1806 y en 1807, pero atraído por la experiencia liberal británica defendió tesis económicas antimonopolistas y librecambistas. En 1810 fue vocal de la primera junta de Gobierno que sustituyó el virrey Cisnero. Transformado en militar encabezó las expediciones al Alto Perú y a Paraguay. En su marcha hacia el N, fundó las ciudades de Curuzú, Cuatiá y Mandisoví. Si bien fracasó en el campo militar, al ser derrotado en Paraguarí (Enero de 1811) y en Tacuarí (Marzo de 1811) supo despertar adhesiones políticas en toda la región. En 1812 asumió el mando de una nueva expedición al Alto Perú con el grado de general.

Desobedeciendo las órdenes del gobierno, logró dos expectaculares victorias en Tucumán (1812) y Salta (1813). Sin embargo, fue derrotado en Vilcapugio y Ayohúma (1814). En ese mismo año fue sustituído por el General San Martín y enviado en misión diplomática a Londres y Madrid, con el fin de que tanto España como el Reino Unido reconociera la independencia de la Provincia Unida del Río de La Plata. Su misión no tuvo éxito y, al volver, propuso al Congreso de Tucumán (1816) la ruptura con España y la instauración de una monarquía constitucional independiente en el antiguo virreinato. Entre 1816-1819 convatió los caudillos federales, pero buscando a la vez acuerdo políticos. En 1819 firmó la paz con el caudillo santafesino Estanilao López, tras lo cual marchó a Buenos Aires, donde falleció.

Información extraída de Enciclopedia el Clarín. Tomo 3.

Una de las frases más reconocidas de éste prócer es: "Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella."

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/manuel-belgrano.html